Поликистоз легких у плода

Киста легкого: симптомы, лечение и народные средства

Киста легкого – это патологическое образование округлой формы, которое развивается в паренхиме органа и содержит в себе либо воздух, либо жидкий экссудат.

Относится к доброкачественным заболеваниям и на начальном этапе своего развития протекает бессимптомно, что значительно усложняет диагностику.

Клиническая картина, как правило, возникает тогда, когда образование приобретает большие размеры и начинает сдавливать близлежащие ткани, провоцируя развитие в них дистрофических процессов. Все это приводит к серьезным осложнениям и необходимости в проведении хирургического вмешательства.

Киста, как и любое другое доброкачественное новообразование, имеет свою классификацию. В настоящее время выделяют следующие разновидности таких опухолей:

- Врожденные. Данные образования формируются еще в эмбриональный период в результате аномальных нарушений в развитии плода и выявляются при проведении ультразвукового исследования. В случае если во время нахождения в утробе матери у плода не была выявлена патология, то первые симптомы, как правило, возникают сразу же после рождения (одышка, нарушенное дыхание и т. д.). Следует отметить, что врожденные кисты могут быть множественными – в этом случае выявляется поликистоз легких, или единичными – бронхогенная киста.

- Бронхогенные кисты. Данные образования также начинают формироваться в результате аномальных пороков в развитии плода и состоят они из тканей бронхов. Выделяют несколько видов – передняя и задняя. Образования имеют тонкие стенки и содержат в себе патологическую жидкость, которая может быть либо прозрачного, либо бурого цвета. Процесс их формирования в 90% случаях сопровождается болезненными ощущениями в грудной клетке, одышкой и кашлем.

- Дизонтогенетические. Еще одна разновидность врожденной патологии, которая возникает в результате аномального развития бронхолегочных почек в постнатальный период. Особенность дизонтогенетических опухолей в том, что они могут на протяжении долгих лет никак себя не проявлять и диагностируются у человека в любом возрасте.

- Ретенционные кисты. Относятся к приобретенным патологиям, которые возникают вследствие ударов, травм и развития других заболеваний, например, эхинококковой кисты, пневмоцеле, муковисцидоза и т. д.

Опухоли средостения подразделяют также на истинные и ложные. Первые, как правило, развиваются в эмбриональный период (врожденные) и имеют плотную оболочку, состоящую из соединительной ткани и частичек бронхиальных стенок.

Внутри себя они содержат выстилку, которая состоит из цилиндрического или альвеолярного эпителия. Данная выстилка имеет на своей поверхности железы, которые вырабатывают слизистый секрет.

Именно по этой причине, кисты всегда содержат в себе жидкость.

А вот ложные образования экзокринных желез в стенках трахеи и бронхов не содержат в себе слизистый секрет и относятся к воздушным. Они не имеют внутренней выстилки и покрыты тонкой гладкой оболочкой. Возникают в основном из-за травм и ушибов грудной клетки.

Как уже говорилось выше, киста может быть врожденной и приобретенной. Основная причина появления врожденных образований – аномальные пороки в развитии плода. А возникновение кист могут спровоцировать различные факторы и самыми распространенными из них являются:

- туберкулез;

- плеврит;

- абсцесс легочной ткани;

- бронхиальная гангрена;

- паразитарные поражения легких;

- сифилитические гуммы;

- грибковые заболевания;

- злокачественные опухоли легких;

- травмы.

Довольно часто образование диагностируется у людей, имеющих такую вредную привычку, как курение. Никотиновый дым заполняет альвеолы органа, расширяя их и провоцируя развитие патологических процессов, которые могут привести к появлению в легком новообразования.

Следует отметить, что существует еще такое понятие, как синдром полости. Развивается он, как правило, на фоне активной жизнедеятельности патогенных микроорганизмов в органах дыхательной системы. К ним относятся микробы, бактерии, грибки и паразиты.

Нередко синдром полости возникает в результате распада злокачественной опухоли после проведения химиотерапии или облучения. При этом поражаются все структуры легкого, следствием чего являются воспалительные и дегенеративные процессы, провоцирующие формирование кист.

При возникновении образования его клинические проявления могут быть различны.

У некоторых людей они и вовсе отсутствуют, из-за чего о развитии такой патологии больные узнают совершенно случайно, например, при прохождении профилактического рентгенологического исследования.

А у других клинические проявления болезни возникают уже в самом начале ее формирования и включают в себя такие симптомы, как:

- Кашель. Это главный признак, который часто возникает еще в самом начале развития патологии. Если киста содержит в себе жидкий экссудат, то у больного, как правило, возникает влажный кашель. Если уже начались осложнения в виде гангрены легкого или абсцесса, то после кашля во рту может оставаться гнилостный привкус.

- Отхождение мокроты с примесями крови. Данный симптом зачастую возникает уже тогда, когда киста приобретает большие размеры и сдавливает ткани органы, из-за чего они начинают отмирать и распадаться. Помимо этого, отхождение мокроты с примесями крови может являться сигналом о поражении сосудов при злокачественных образованиях и при развитии туберкулеза.

- Болезненные ощущения за грудиной. Возникает в том случае, когда киста визуализировалась около грудной стенки. При этом наблюдается усиление болевого синдрома во время вдоха или кашля.

- Одышка.

- Температура (возникает при нагноении кисты).

- Повышенное потоотделение.

- Снижение аппетита, тошнота.

Когда образование нагнаивается, внутри его скапливается гной, который оказывает сильное давление на стенки опухоли. Иногда они не выдерживают такой нагрузки и разрываются. Следствием этого является высвобождение гнойного содержимого из опухоли и возникновение зловонной и обильной мокроты.

Важно! После того как происходит прорыв кисты, состояние больного может немного улучшиться. Но это не значить, что он не нуждается в лечении. После прорыва новообразование заново начинает заполняться патологическим экссудатом и проявляет себя вышеописанными симптомами.

Вредное воздействие от возникновения кисты может быть разным. Чаще ее рост приводит к сдавливанию сегментов органа, в результате чего происходит смещение средостения. А это, в свою очередь, провоцирует появление дыхательной недостаточности, легочного кровотечения и асфиксии. К тому же при прорыве бронхогенных кист увеличиваются риски развития абсцесса, сепсиса и кистозного фиброза.

Все эти состояния являются очень опасными для человека и могут привести к внезапному летальному исходу. Поэтому лечение необходимо начинать сразу же после выявления кисты.Если у вас появились подозрения на развитие образования, то нужно сделать рентген легких. На рентгенограмме она будет выглядеть в виде темного пятна, которое визуализируется в области паренхимы.

Но чтобы поставить точный диагноз и начать лечение, потребуется также пройти ряд и других диагностических методов:

- компьютерную томографию;

- бронхографию;

- фиброноскопию;

- видеоторакоскопию;

- ангиопульмонографию.

Следует понимать, что симптомы и лечение кистозных образований зависит от их типа. И именно эти диагностические методы помогут точно поставить диагноз, выявить наличие осложнений и определиться с дальнейшей тактикой лечения.

При возникновении кисты лечение может проводиться как консервативным, так и хирургическим путем. Однако нужно сразу же отметить, что медикаментозное лечение не способствуют избавлению от патологии. Его применяются только в том случае, когда в структурах легких возникают инфекционные или воспалительные процессы, или в качестве подготовки к операции.

В основном лечение осуществляется хирургическим путем. В случае, когда на фоне развития патологий у пациента отсутствуют осложнения, проводится полная резекция образования. Если же наблюдается поликистоз, удаляют либо целый орган (пневмоэктомия), либо его часть (лобэктомия).

В тех ситуация, когда опухоль заполнена гнойным содержимым, перед операцией проводится антибактериальная терапия и только после этого прибегают к хирургическому вмешательству.

При воздушной опухоли применяется метод дренирования полости плевры.

А если развитие кисты сопровождается дыхательной недостаточностью, операцию осуществляют при помощи пункции (выкачивание из образования патологического содержимого) и трансторакального дренирования под контролем УЗИ.

Лечение можно проводить и народными средствами. Но следует понимать, что они, как и медикаментозная терапия, не помогут избавиться от опухоли.

Народными средствами можно пользоваться только в том случае, если в легких на фоне заболевания возникли воспалительные и инфекционные процессы, которые нужно в срочном порядке устранить до хирургического вмешательства, чтобы избежать развития послеоперационных осложнений.

Важно! Лечить образование народными средствами следует только после консультации с врачом! Самодеятельность в данном случае может привести к серьезным последствиям!

Итак, что же делать, если в легком была выявлена опухоль? Нетрадиционная медицина предлагает следующее лекарство от этого недуга, приготовление которого происходит в несколько этапов. Для первого потребуется:

- сухая полынь – 5 г;

- чага жидкая (экстракт, продается в аптеках) – 200 мл;

- сосновые почки – 100 г;

- плоды шиповника – 100 г.

Для второго этапа приготовления нужно будет подготовить следующие ингредиенты:

- свежевыжатый сок алоэ – 200 мл;

- коньяк (желательно брать «3 звезды») – 250 мл;

- майский мед – 600 г;

- чага – 200 г.

Сначала потребуется приготовить отвар. Для этого сосновые почки залейте 3 л воды и кипятите на слабом огне около 60 минут, а после добавьте полынь, шиповник и экстракт чаги. Кипятите еще на протяжении 1 часа. Как только отвар будет готов, оставьте его в сторону и дайте настояться в течение суток. Затем процедите.

Далее, можно приступать к приготовлению второй части лекарственного средства. Для этого возьмите трехлитровый баллон, поместите в него сок алоэ, мед, коньяк и чагу, добавьте приготовленный ранее отвар. Полученное средство нужно настаивать 4 дня.

Лечение народными методами, а именно данным лекарством, проводится следующим образом: сначала его принимают 1 ч. л. 3 раза в день перед едой. Спустя 5 – 7 дней дозировку увеличивают до 2 ч. л. (количество приемом остается прежним). Принимать на протяжении 4 – 6 недель.

Необходимо понимать, что киста, образующаяся в легких, может повлечь за собой серьезные последствия. И если у вас тоже была выявлена данная патология, чтобы избежать осложнений, ни в коем случае не медлите с лечением. Начинайте терапевтические мероприятия сразу же, после того как был поставлен диагноз.Источник: https://StopKista.ru/kista/legkogo.html

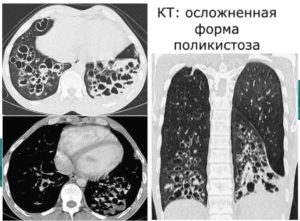

Поликистоз легких: лечение

Поликистоз лёгких – один из врождённых пороков развития. В редких случаях это заболевание может быть приобретённым. Выраженность порока бывает разной, поэтому он обнаруживается у людей разного возраста.

В чем суть этой патологии? Как она проявляется у детей и взрослых? Насколько опасна и возможно ли вылечить поликистоз?

Клиника

При поликистозе легких нормальные структурные элементы недоразвиты и замещены полостями, которые образуют кисты. Они могут быть заполнены воздухом или жидкостью. Порок может наблюдаться в обоих лёгких или только в одном (чаще в левом).

Состояние человека с таким диагнозом зависит от площади поражения и наличия осложнений. При небольшом количестве кист заболевание долго может не проявляться никакими симптомами. Поэтому человек может прожить десятки лет, не зная о проблеме со здоровьем. Но в большинстве случаев заметить поликистоз можно уже в раннем детстве.

У детей

Поликистоз – это врождённая патология. Нередко она сочетается с другими пороками, что усугубляет прогноз. В таких случаях проблему замечают ещё в роддоме.

Варианты течения болезни:

- Незначительные изменения. Если замещено относительно небольшая часть лёгких, организм способен компенсировать ущерб. Поликистоз выявляют случайным образом при рентгенографии или другом обследовании в подростковом или взрослом возрасте.

- Замещение кистами большого участка. У ребёнка уменьшен дыхательный объём, но первые сложности возникают после того, как он перенесёт какое-то заболевание дыхательной системы. Даже обычная простуда может закончиться инфицированием пораженного участка. В большинстве случаев даже при интенсивном лечении воспаление не устраняется полностью, а переходит в хроническую форму.

- Неправильное развитие значительной части лёгких. Ребёнок может оказаться неспособным самостоятельно полноценно дышать, что нередко заканчивается летальным исходом. Это происходит из-за постоянных инфекций или проблем с сердцем.

Чаще всего порок проявляется в первые годы жизни, так как существенно сказывается на функционировании и способности к росту всего организма. Ребёнок постоянно болеет и даже внешне отличается от своих сверстников.

Наиболее распространённые симптомы поликистоза:

- Отставание в физическом развитии.

- Впалая грудная клетка на стороне поражения.

- Признаки перегруженности сердечно-сосудистой системы.

- Частые воспалительные процессы нижних отделов дыхательной системы с кровохарканием и гнойной мокротой.

- Специфичная форма пальцев – «барабанные палочки».

Как и любой другой серьёзный порок, поликистоз лёгких может привести к инвалидности. Поэтому родителям нужно постараться как можно раньше сделать всё возможное для решения проблемы или уменьшения степени её выраженности.

У взрослых

У взрослых людей поликистоз лёгкого диагностируется реже и протекает гораздо легче. Поэтому прогноз более благоприятный и больше шансов на полное излечение.

У взрослых может быть три варианта поликистоза:

- Врождённый. Это истинные кисты, аномалия развития. Они могут быть впервые обнаружены в зрелом возрасте, если их немного, их наличие не сказывается на качестве жизни и не возникало никаких осложнений.

- Дизонтогенетические. Основа этих кист формируется во время внутриутробного развития, но расти они начинают через десятки лет при действии провоцирующих факторов.

- Приобретённые. Являются последствием перенесённых инфекционных и травматических поражений лёгких (гельминтозы, туберкулёз, эмфизема).

Наличие кист сказывается на способности дышать и обеспечивать организм кислородом, поэтому они могут спровоцировать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Но главной опасностью остаётся риск их инфицирования.

У взрослых пациентов тоже часто наблюдается кашель с кровью, может присутствовать дыхательная или сердечная недостаточность. Они жалуются на частые воспалительные процессы в лёгких, одышку, быструю утомляемость.

Лечение

Для того чтобы не допустить попадание инфекций в кисты, нужно постараться как можно раньше их вылечить. Если же воспаление уже присутствует, необходимо экстренное лечение.

Оптимальный способ, как лечить поликистоз, должен подбирать пульмонолог после того, как пациент пройдёт обследование. Это необходимо, чтобы точно определить площадь поражения, наличие воспаления, вероятность полного излечения.

Оперативное

Основным способом лечения кист является хирургическое удаление участка с кистами или доли лёгкого. Лучше всего это сделать сразу же после обнаружения патологии.

Для удаления кист используют несколько способов хирургического доступа:

- Торакотомия.

- торакоскопия (только при малом количестве кист).

Операцию нельзя проводить, если поражение обширное. В тех случаях, когда кисты воспалены, но состояние не требует экстренных мер, к хирургическому вмешательству прибегают только после устранения инфекции. Если же необходима неотложная операция и нет времени устранить воспаление, её проводят, но в таком случае меньше шансов на благоприятный исход.

Медикаментозное

При обширном поражении провести операцию невозможно. Лечение и профилактику осложнений можно делать только с помощью антимикробных препаратов. При множественных кистах состояние очень тяжелое, они часто инфицируются, поэтому пациенты вынуждены регулярно принимать лекарства.

Также медикаменты нужны при подготовке к хирургическому вмешательству и в послеоперационном периоде. После прохождения полного курса лечения, даже если оно завершилось благополучно и кист не осталось, необходимо будет регулярно проходить осмотр у пульмонолога.

Источник: http://elaxsir.ru/zabolevaniya/drugie-zabolevaniya/polikistoz-legkix.html

Киста легкого у ребенка: причины, симптомы, диагностика, лечение, профилактика

Развитие кисты легкого у детей – явление с различной этимологией. Кисты, во всем своем разнообразии, представляются закрытой полостью или капсулой. Содержимым может быть как воздух, так и жидкость. Образования подразделяются на: врожденные или приобретенные, одиночные или множественные.

Величина образований может быть как микроскопической, так большого размера. В первом случае о существовании патологии можно не догадываться, а во втором киста становится причиной нарушения функционирования внутренних органов.

Диагностирование патологии характеризуется сложностью, связанной с фактором бессимптомного протекания заболевания на ранней стадии развития. Новообразования в органах дыхания традиционно приводят к необратимым последствиям, в перечне которых – летальный исход.

Виды и причины

Кисты органов дыхания классифицирую согласно происхождению и механизмам формирования.

Врожденные

Кисты врожденные развиваются на стадии формирования легкого у плода. Данное явление позволяет уже с первых дней жизни говорить о патологии органа дыхания.

УЗИ не всегда в состоянии показать поражение легкого. Рожденный ребенок признается здоровым, потому что очевидных признаков кисты не обнаруживается. Но врожденные заболевания обязательно проявляются еще до достижения ребенком первого дня рождения. Медики, в данном случае, диагностируются заболевания: гипоплазия кистозная, добавочное легкое или эмфизема.

Врожденные аномалии имеют еще одну форму – дизонтогенетическую.

Причиной данного явления признается неправильное формирование бронхолегочных почек, происходящее уже после рождения малыша.

Указанные патологии диагностируются всегда и вне зависимости от возраста. Диагноз озвучивает пульмонолог и называет заболевания: кисты бронхогенные или дермоидные, кистаденома бронхогенная.

Проблемная беременность и заболевания матери, носившие хронический характер – причины развития патологий у детей. Кроме того, кисты легкого развиваются на фоне генетических изменений, формируются вследствие определенного образа жизни матери или становятся следствием негативного экологического фона места проживания.

Приобретенные

Приобретенные формы недомогания появляются вследствие перенесенных заболеваний инфекционного типа или воспалительного характера: пневмонии, гангрены, туберкулеза.

Медики предупреждают, что последний тип заболевания крайне опасен для людей, окружающих больного, из-за формирования у последнего предпосылок стать носителем палочки – возбудителя туберкулеза.

Травмы также становятся основанием для развития заболевания. Кистозные образования возникают у лиц с ослабленной иммунной системой, у детей, в чьем организме развиваются паразиты.

В категории приобретенных патологий диагностируют кисты эхинококковые, «тающее легкое», эмфизему буллезную и т.п.

Рассматривая тему состава, кистозные новообразования подразделяются на: истинные; ложные. При этом определяется одна или множество полостей, открытые и закрытые формы.

Внимание! Врачи предупреждают, что кисты легких, вне зависимости от их вида, опасны. Заболевания негативно влияет на способность больного жить полноценно. Подобные недомогания у детей становятся причинами удушья, приводят к летальному исходу.

Симптомы

Проявление симптомов заболевания обуславливается типологией и локализацией. Специалисты констатируют факт отсутствия стандартизированного списка признаков, указывающих на развитие патологии легких у детей.

Требуется знать симптомы болезни органов дыхания, которые открыто заявляют о себе:

- Кашель. Новообразования с жидкостью внутри объявляются причиной влажного кашля;

- Мокрота при кашле и наличие запаха гнили свидетельствует о начале гангрены;

- При наличии мокроты с примесью гноя, констатируется абсцесс дыхательного органа;

- Примеси крови в мокроте свидетельствует о распаде тканей дыхательного органа;

- Болевые ощущения за грудиной, усиливающиеся в процессе кашля, вдыхании и положении тела на стороне здорового легкого, говорят о начале обострения;

- Отдышка – признак, требующий серьезного внимания;

- Температура, для которой характерна длительность и стабильность высоких показателей. При повышенной температуре больной ощущает недомогание и тошноту, проявляется потливость, отсутствует аппетит, и наблюдается значительное снижение веса.

Единичное легочное образование без воспаления никак себя не проявляет. Однако значительный размер полости может стать основанием для болевых ощущений за грудиной, наличия кашля и трудностей, сопровождающих процесс дыхания. В редких случаях малыш может жаловаться на трудности, сопровождающие процесс потребления пищи.

Если легочное новообразование лопнуло, то у детей присутствует ощущение ухудшения общего состояния, проявляется сильная отдышка. Если легочная полость воспаляется, тогда у больного поднимается температура тела. Появление кашля, сопровождающегося выделением мокроты и кровяных примесей, свидетельствует о нарушении проходимости бронха.

Внимание! Аналогичные симптомы свойственны иным заболеваниям органов дыхания. Диагностирование должен проводить врач-пульмонолог, применяя разные методики.

Диагностика

Говоря о признаках заболевания легкого, необходимо еще раз отметить, что на начальных стадиях они не проявляются. Чтобы выявить такие заболевания медики используют современное оборудование: УЗИ, МРТ и КТ.

Главные приемы выявления болезни:

- Анализ крови, общий и биохимический;

- Микроскопия;

- Анализ мокроты.

Прояснение в общую картину заболевания вносят результаты рентгенографии и фибробронхоскопии. Выявить заболевание у детей, не редко болеющих пневмонией, можно с помощью рентгена.

Благодаря совокупности результатов проведенных исследований медики получают полную картину заболевания: выясняют его местоположение, конфигурации, размеры. Только так медики могут не гадать, а точно знать степень отрицательного воздействия болезни на органы дыхания.

Операция

Операция назначается, когда у больного выявляется:

- Единичное новообразование без осложнений;

- Наблюдается развитие опасных для здоровья ребенка осложнений.

Методы оперативного вмешательства определяются типом и сложностью новообразований: осторожное удаление, дренирование, пункция, торакотомия, иссечение, резекция. Противопоказания к хирургическим формам лечения определяют рамки общих принципов терапевтических мероприятий, направленных на ликвидацию заболеваний органов дыхания гнойного типа.

Амбулаторное лечение

В домашних условиях лечение данного заболевания признается возможным. При назначении диспансерного лечения больному создают приемлемые условия пребывания дома и определяют сроки прохождения регулярных осмотров и консультаций.

Медикаментозное лечение кисты у детей назначается врачом. Малейшие ухудшения состояния здоровья становятся основанием для оперативного вмешательства.

Народные средства

Если говорить о способах борьбы с недугом посредством рецептов народной медицины, то таковые исключаются. Применение определенных рецептов и народных способов допускается в качестве дополнительных лечебных мер и только после согласования с лечащим врачом.

Профилактика

В медицинских кругах придерживаются мнения об отсутствии реальных методов, предотвращающих образования большинства патологических полостей.

До сих пор идут исследования в сфере выявления истинных причин развития кистозных образований.

Но проведенные эксперименты дают серьезные основания утверждать, что составляющие грейпфрут вещества способны положительно влиять на возможность предотвращать развития опасного заболевания, и не только при кистозных поражениях почек.

Не стоит упускать из вида необходимость регулярного исследования и исключать самолечение. Консультации с профессиональными медиками помогают своевременно выявлять и излечивать болезни органов дыхания.

▼СОВЕТУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ▼

Источник: https://LechenieDetej.ru/onkologiya/kisty-legkogo.html

Поликистоз почек на УЗИ (лекция на Диагностере) — Диагностер

Почечный поликистоз (поликистозная дегенерация, поликистозная болезнь) — это наследуемая врожденная аномалия, при которой обе почки усеяны множеством кист. Между кистами имеются скудные участки неизмененной паренхимы. Иногда почечный поликистоз сочетается с поликистозными изменениями в печени, селезенке, реже — легких, костях, поджелудочной железе, яичниках и придатке яичка.

Важно!!! Случаи одностороннего поражения являются или мультикистозной дисплазией, или очень рано диагностированным истинным поликистозом, неравномерно развитым в обеих почках.

Нажимайте на картинку, чтобы увеличить.

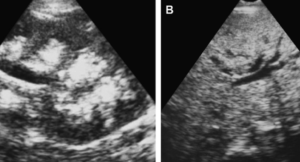

| Фото. Поликистоз относят к цилиопатиям — это группа заболеваний, когда вследствие аномальной структуры ресничек усилена пролиферация кистозных клеток и секреция жидкости в просвет. |

| Фото. А — При аутосомно-рецессивном поликистозе (АРПКП) кистозно расширенные собирательные трубочки расположены радиально от мозгового вещества к коре. Б — При аутосомно-доминантном поликистозе (АДПКП) кисты образуются во всех сегментах нефрона и быстро теряют связь с ним. |

Аутосомно-рецессивный поликистоз почек на УЗИ

Злокачественный поликистоз детского возраста передается аутосомно-рецессивно. Причиной АРПКП считают мутации гена PKHD1 на хромосоме 6 (6p12). Ген продуцирует белок под названием фиброцистин или полиумин, функция которого не ясна.

| Фото. Как наследуется аутосомно-рецессивный поликистоз почек: оба родителя здоровы, но являются носителями дефектного гена; вероятность рождения больного ребенка в таком браке составляет 25%. |

При АРПКП у младенцев обе почки увеличены. По всей паренхиме от мозгового вещества к коре радиально расположены цилиндрические пространства — кисты небольших размеров. Кисты представляют собой расширение собирательных трубочек и сохраняют связь с нефроном. Граница между корковым и мозговым слоем сглажена. При АРПКП всегда имеется разной степени врожденный фиброз печени.

| Фото. А — Почки плода увеличены, на срезе многочисленные кисты в коре и мозговом веществе от 5 до 7 мм (стрелки), нарушена кортикомедулярная дифференцировка. Б — В почках субкапсулярно расположена нефрогенная зона с клубочками (стрелка); ниже в коре и мозговом веществе определяются многочисленные кисты разных размеров, выстланные кубическим эпителием (галочки). В — В печени пролиферация желчных протоков, очаговый фиброз (стрелка), внутрипеченочный холестаз, перипортальная лимфоцитарная инфильтрация (галочки). Диагноз: аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек. |

АРПКП диагностируют у 1 из 10000-50000 новорожденных. АРПКП делят на перинатальную, неонатальную, инфантильную и ювенильную формы:

Важно!!! Чем раньше проявляется поликистоз, тем злокачественней он протекает и тем хуже прогноз.

- При перинатальной форме АРПКП младенцы рождаются с большими поликистозными почками и умирают в первые дни жизни от уремии или дыхательной недостаточности вследствие гипоплазии легких.

- При неонатальной форме АРПКП более 90% нефронов поражены кистами, быстро прогрессирует почечная недостаточность; фиброз печени слабо выражен.

- При инфантильной форме АРПКП только часть нефронов кистозно изменены, почечная недостаточность развивается ближе к подростковому возрасту; портальная гипертензия и гиперспленизм вследствие фиброза печени редко бывают ведущими симптомами.

- При ювенильной форме АРПКП кистозно расширены менее 10% нефронов, почечная недостаточность обычно отсутствует, НО к 20-ти годам появляются признаки портальной гипертензии вследствие фиброза печени.

АРПКП можно заподозрить при УЗИ плода: гиперэхогенные почки сильно больших размеров, мочевой пузырь часто не определяется; характерно маловодие; в стесненных условиях невозможно нормальное развитие легких плода, поэтому формируется гипоплазия легких.

Важно!!! Плоское лицо, косолапость и другие деформации конечностей, гипоплазия легких у младенцев с дисгенезией почек называют синдромом Поттера. Считается, что причиной этих нарушений является маловодие вследствие отсутствия нормальной продукции мочи у плода с патологией почек.

Важно!!! Большие почки у плода бывают при синдромах генерализованного избыточного роста — синдром Перлмана и синдром Бэквита-Видемана.

| Фото. На УЗИ женщина 26-ти лет во втором триместре беременности: А — Почки плода значительно увеличены, гиперэхогенные (стрелка), кортикомедуллярная дифференцировка сглажена (галочки). Б — Объем брюшной полости плода увеличен, желудок и мочевой пузырь не определяются, переднее расположение плаценты (стрелка), выраженное маловодие (галочка). В — Плацента утолщена до 6,1 см. Диагноз: выраженное маловодие, аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь плода. Беременность была прервана, извлечен плод мужского пола весом 900 г. |

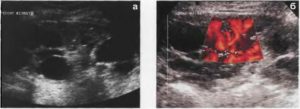

При аутосомно-рецессивном поликистозе на УЗИ обе почки симметрично увеличены, многочисленные крошечные кисты обычно не определяются ультразвуком, но создают картину неоднородной гиперэхогенной почки без признаков кортикомедулярной дифференцировки. Тонкий гипоэхогенный ободок по периферии представляет собой сжатую кору. Кроме того, следует обращать внимание на признаки портальной гипертензии, холангиопатии, дисгенезии желчных путей.

Важно!!! При мягкой ювенильной форме АРПКП и на ранних стадиях АДПКП на УЗИ кисты в почках могут выглядеть одинаково. В таких случаях наличие фиброза печени или болезни Кароли указывает на АРПКП, а при АДПКП следует искать поликистоз почек у одного из родителей.

| Фото. А — Почки младенца с АРПКП: большие белые почки с выраженной дольчатостью, множество мелких кист придают им губчатый вид, граница между корковым и мозговым слоем сглажена. Б, В — Ребенок в возрасте 1 года с АРПКП и врожденным фиброзом печени: на УЗИ почки увеличены, неоднородные за счет множества точечных гиперэхогенных очагов с мелкими кистами, кортикомедуллярная дифференцировка сглажена. |

| Фото. А — Печень и почки младенца с АРПКП: хорошо заметно, что почки сильно большие. Б, В — АРПКП у младенцев с почечной недостаточностью: на УЗИ почка увеличена, гиперэхогенная за счет ярких включений с хвостом кометы (стрелка) и расширенными канальцами (треугольник), перенхима губчатой эхоструктуры, кортикомедуллярная дифференциация отсутствует. |

Аутосомно-доминантный поликистоз почек на УЗИ

Взрослый тип поликистоза передается аутосомно-доминантно. В 90% случаев удается проследить семейный характер заболевания, НО 10% случаев возникает спорадически. Причиной АДПКП считают мутацией в генах PDK1, PDK2 и PDK3:

- Мутации в гене PDK1 составляют 85% случаев АДПКП. Ген PDK1 на коротком плече 16 хромосомы (16p13.3) кодирует белок полицистин-1. Кисты в почках определяются к 10 годам у 64% больных и к 20 годам — у 90%. Почечная недостаточность, как правило, развивается к 50-ти годам.

- Мутации в гене PDK2 составляют около 15% случаев АДПКП. Ген PKD2 на длинном плече 4 хромосомы (4q21-23) кодирует белок полицистин-2. У этих пациентов болезнь прогрессирует медленнее, и почечная недостаточность развивается к 70-ти годам.

- Когда у больного АДПКП не находят мутации в генах PDK1 и PDK2, говорят о мутации в гене PDK3, который расположен в неизвестной хромосоме.

| Фото. Как наследуется аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек: так как поликистоз передается как аутосомно-доминантный признак, вероятность рождения больного ребенка в семье, где один из родителей болен, составляет 50%. |

Критерии диагноза при наличие АДПКП у одного из родителей:

- две односторонние или двусторонние кисты до 30 лет;

- две кисты в каждой почке у лиц в возрасте от 30 до 59 лет;

- четыре кисты в каждой почке в возрасте 60 лет и старше.

Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (АДПКП) встречается с частотой 1 случай на 400-1000 человек.

Среди пациентов с хронической почечной недостаточностью от 7% до 15% — это больные с АДПКП.

АДПКП обычно НЕ распознают внутриутробно, потому что почки выглядят нормальными, сохранена кортикомедуллярная дифференцировка, присутствует мочевой пузырь и объем амниотической жидкости адекватный.

В очень редких случаях при АДПКП новорожденные уже имеют крупные кисты, или их почки выглядят большими и гиперэхогенными, как при АРПКП. В таких ситуациях нужно искать родителя с АДПКП для подтверждения диагноза.

До сих пор все случаи АДПКП у плода были связаны с мутацией в гене PKD1.

| Фото. Поликистоз почек у новорожденного мальчика. |

Первые клинические признаки АДПКП появляются после 15 лет: тупые боли в пояснице, «немотивированная» периодическая гематурия, полиурия с гипостенурией и никтуриея. К 35-40 годам обычно развивается умеренная и медленно прогрессирующая почечная недостаточность. Часто наблюдается гипертония (70%), обычно доброкачественная.

Иногда удается прощупать сильно увеличенные бугристые почки. В возрасте 40 лет состояние обычно начинает быстро ухудшаться, нарастает водно-солевая декомпенсация с явлениями обезвоживания, гиперазотемии или гипонатриемии. Позднее наступают гиперфосфатемия с гипокальциемией, ацидоз с уменьшением щелочного резерва.

Тем не менее при адекватном солево-водном режиме многие больные могут поддерживать сбалансированное состояние годами. Острые лихорадочные заболевания резко нарушают водно-электролитное равновесие и выделительные возможности.

Смертельный исход наступает обычно через 10-12 лет после появления первых клинических признаков, однако многие больные живут и больше 70 лет, когда смерть наступает от почечной недостаточности или от другого заболевания.| Фото. Мальчик 11-ти лет с отягощенной наследственностью — поликистоз почек у матери. Из анамнеза: В возрасте 3-х лет на УЗИ впервые отмечают повышенную эхогенность паренхимы почек. В 6 лет на УЗИ: паренхима повышенной эхогенности с обеих сторон, неоднородная за счет гиперэхогенных включений и множественных диффузно расположенных мелких кист (2-4 мм) в корковом слое и субкапсулярно. На фоне ОРВИ несколько эпизодов уреженного мочеиспускания (до 2-х раз в сутки маленькими порциями) с отеками на голенях и одутловатостью лица. Диагноз: поликистоз почек по аутосомно-доминантному типу. А, Б — Обратите внимание, кисты в паренхиме почки очень мелкие (2-4 мм) и определяются с трудом. Очень важно оценить почку в сравнении с печенью, тогда бросается в глаза гиперэхогенная по отношению к печени паренхима почки. В норме паренхима почки почти всегда темнее печени. |

У взрослых с АДПКП почки представляют собой огромную деформированную массу с множественными круглыми кистами различного размера — от просяного зерна до апельсина. При АДПКП кисты образуются во всех сегментах нефрона, распределяются по всей паренхиме почки и быстро теряют связь с канальцем.

Лоханка и чашечки значительно удлинены и деформированы; кисты выстланы кубовидным или плоским эпителием, а стенки — фибро-коллагенные. Между кистами находятся скудные количества паренхимы, с дегенерацией в результате сдавления, но без диспластических изменений.

Как правило, в имеющейся паренхиме обнаруживаются вторичные изменения типа интерстициального нефрита. В некоторых случаях кисты бывают настолько многочисленны и велики, что паренхима почти полностью отсутствует. Кистозная жидкость — водянистая с низким удельным весом (1004-1006), желтоватая или коричневатая.

Состав кистозной жидкости дает основания считать, что в кистах содержится моча. Иногда, после вторичных изменений, она становится желто-слизистой или кровянистой.

| Фото. Пациент с терминальной стадией почечной недостаточности вследствие АДПКП. Поликистозная почка на УЗИ сильно больших размеров, множественные округлые кисты определяются во всех отделах паренхимы. Произведена трансплантация почки. |

Поликистозные почки особенно подвержены другим заболеваниям и осложнениям: туберкулезу, пиелонефриту, гидронефрозу, пионефрозу, мочекаменной болезни. Осложнения резко ухудшают это спокойное медленное течение заболевания. Камни в почках вызывают почечные колики, могут быть причиной немотивированной гематурии.

Для поликистоза характерна гематурия и без наличия камней, но она наступает редко, обычно через месячные промежутки. Быстрое нарастание кист вследствие кровоизлияния или нагноения может причинить постоянные боли в пояснице, а также и задержку мочи. Если другая почка не функционирует, то возникает острая анурия.

Нагноение кисты или пионефроз проявляется болями в пояснице и картиной уросепсиса. Пионефроз может осложниться паранефритом. Заболевание имеет тяжелое течение и плохой прогноз. Острая олигурия и анурия может наступить в результате недостаточной коррекции потери воды при рвотах, поносах и пр. При таких явлениях следует своевременно принимать меры.

При продолжительном течении могут развиться вторичные изменения костно-суставного аппарата и нервной системы. В некоторых случаях развивается подагрозный синдром, обусловленный понижением клиренса мочевой кислоты.Гипокальциемия в результате хронической гиперкальциурии иногда вызывает костную деминерализацию со спонтанными переломами, так же как и нервно-мышечные судороги. Последние наступают обычно в связи с гиперкоррекцией ацидоза щелочами. Реже развивается уремический полиневрит.

Печеночные кисты — это наиболее распространенное внепочечное проявление АДПКП. Они редки у детей, и их частота увеличивается с возрастом. В возрасте 50-ти лет кисты печени имеются практически у всех пациентов с АДПКП.

Кисты печени обычно бессимптомны, но в редких случаях большие кисты приводят к портальной гипертензии и кровотечению из варикозных вен пищевода. Если появляется вторичная портальная гипертензия, отличить АРПКП от АДПКП трудно.

При АРПКП портальная гипертензия встречается гораздо чаще и всегда вторична по отношению к врожденному фиброзу печени.

Внутричерепные аневризмы — преимущественно аневризмы Виллизиева круга — обнаруживают у 10-30% пациентов с АДПКП, и приблизительно 9% из них умирают из-за субарахноидальных кровоизлияний.

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Источник: http://diagnoster.ru/uzi/lektsii/polikistoz-pochek-na-uzi/